私たちは今、トイレに恵まれています。特にウォシュレットG(TOTOの登録商標)の登場以来、温水洗浄便座にはお世話になっています。

清潔さでは世界トップクラスの生活をさせてもらっているのだと思います。しかし、難民キャンプとか戦場では不衛生なトイレを使っている方もいらっしゃるのだと思います。

そんな中でいつも思っていたのは戦場ではトイレをどうするのだろう?トイレットペーパーを持っているのだろうか?ということでした。そこで今回の本で旧日本陸軍の様子を学びました。

陸軍はトイレの研究をずっと続けていた。

まず、印象的だったのは兵士を病気から守るために衛生面にとても気を遣い、ルールを文書にまとめて実行させようとしていたことです。

トイレのことだけでなく、痘瘡(とうそう、天然痘)、発疹チフス、猩紅熱(しょうこうねつ)、ジフテリア、流行性脳髄髄膜炎、ペストという病気にフォーカスして、これらが発生しないようにしていました。集団生活をしていますので、一度感染者がでると広まりやすいのが軍隊です。

ハエの研究もしていて、8種のことが記されていました。

兵舎のトイレ

宿舎から渡り廊下でつながっている場所などに設置されていて、それなりにしっかりとしたものでした。大勢の兵士が一定時間で利用できるように兵員の数に対して何か所必要かなどの決まりもありました。基本大便は朝するようにとのことでした。

戦闘中以外は厠の衛生を保つことと決まりには書かれていますし、野糞は禁止とありました。

極寒地域のトイレ

床の高い掘っ立て小屋で用を足すのですが、落とされたものは地面の上で山積みになり凍ってしまします。徐々に山が高くなっていきますので、定期的に便の氷柱を叩き割らなければいけません。その際にその氷のかけらが外套に付着してしまうと宿舎に戻ったときにそれが溶け出して大変めいわくなことになるそうです。

戦闘中のトイレ

もっとも、私が知りたかったのは戦闘中のトイレですが、物陰に隠れてということでした。それもできないときは軍服を着たままするしかないそうです。

落とし紙

それから、トイレットペーパーの代わりに落とし紙を使ってお尻を拭いていたそうです。昭和13年の陸軍の記録では毎月150枚の落とし紙が支給されたとなっています。30日で割ると1日5枚ですね。足りるかな?

前線に行けば物資が不足して落とし紙も手に入らなくなりますので、その時は江戸時代以前のように葉っぱや籌木(ちゅうぎ)のような木片で落とし紙の代わりをしていたようです。

人間以外の動物はお尻を拭かないで済んでいますよね。その点では猫ちゃんがうらやましい。

まとめ

戦争により、トイレや衛生の研究は進んだかもしれませんが、兵士にとっては戦争自体が望まないことだったと思います。本書を読んでみてあらためて衛生的な生活に感謝しました。そして、平和であることが一番大事なことだと感じました。

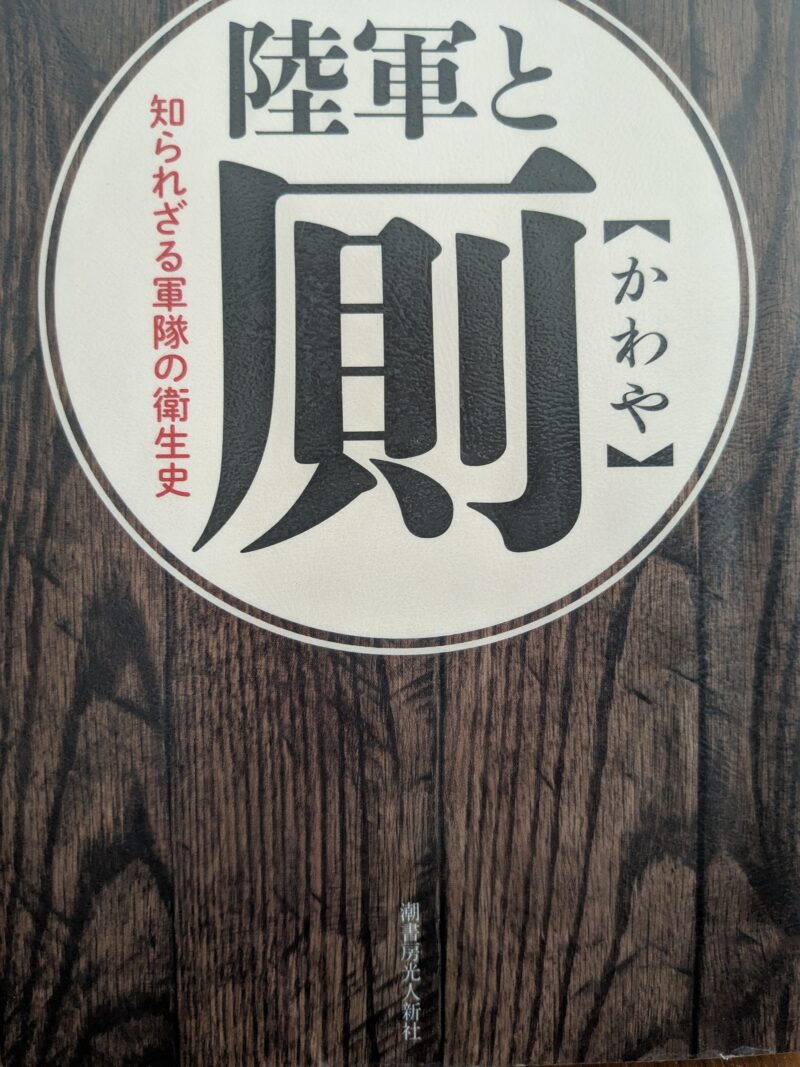

書名:陸軍と厠 – 知られざる軍隊の衛生史

著者:藤田 昌雄

発行:2018年12月13日 第1版

出版社:潮書房光人新社

それでは、また。